Mine

Une mine est un gisement exploité de matériaux. Elle peut être à ciel ouvert ou souterraine ; Dans les années 1980, à peu près 20 milliards de tonnes de matériaux étaient extraits chaque année des seules mines à ciel ouvert dans le monde dont...

Définitions :

- Zone où on exploite des substances utiles (autres que des matériaux rocheux), soit à ciel ouvert, soit par puits et galeries. (source : matamec)

Une mine est un gisement exploité de matériaux (par exemple d'or, de charbon, de cuivre, de diamants, de fer, de sel, d'uranium, etc. ). Elle peut être à ciel ouvert ou souterraine ; Dans les années 1980, à peu près 20 milliards de tonnes de matériaux étaient extraits chaque année des seules mines à ciel ouvert dans le monde dont plus de la moitié des minerais[1] tandis que plus de six milliards de tonnes de charbon, 1, 6 milliards de tonnes de minerai de fer, 190 millions de tonnes de minerai d'aluminium sont présumés extraits du sous-sol par des galeries et puits au début du XXIe siècle.

La distinction entre mine et carrière tient à la nature du matériau extrait (stratégique ou précieux pour la mine, de moindre valeur pour la carrière) ; en France, c'est le code minier qui définit cela.

Des mines existent depuis la préhistoire (puits creusés dans la craie pour l'extraction du silex, puits ou galeries d'extraction de différents minerais (fer et cuivre surtout).

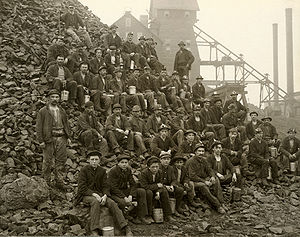

À partir du XIXe siècle en particulier, les progrès technologiques et de la géologie ont permis d'exploiter plus rapidement des gisements de plus profonds, jusque sous la mer à partir d'une plate-forme de forage, non sans impacts environnementaux et sociaux et sanitaires directs ou indirects. L'extraction minière est responsable de la plupart de morts, dans les galeries, ou suite à la silicose, l'asbestose ou à des cancers dus à la radioactivité. Les déchets, poussières des «stériles minières» sont quelquefois à l'origine de pollutions graves différées dans l'espace ou le temps (à partir des métaux lourds surtout). Certaines mines ont génèré un phénomène d'acidification du milieu, auto-entretenu (ce phénomène est dit «Drainage minier acide»). Des mines abandonnées sont aussi à l'origine d'effondrement du sol superficiel. Des séismes induits peuvent être produits par les grandes mines.

En France, il y eut de très nombreuses mines dans presque l'ensemble des régions. Les gisements de charbon se trouvent dans le Nord-Pas-de-Calais (plus grand réseau de galeries souterraines au monde), en Lorraine, dans le Massif central, en Provence, dans le Sud-Ouest (exemple : Carmaux) mais également autour de Saint-Étienne. La Russie possède aussi de nombreux gisements de charbon (exemples : Donbass et Sibérie). Le Royaume-Uni possède quant à lui d'importants gisements de charbon au nord (Lowlands en Écosse), au Pays de Galles, autour de Manchester, dans le centre (Midlands) et dans le Yorkshire.

Histoire

L'exploitation du sous-sol date certainement de la Préhistoire où on creusait dans la craie des puits quelquefois de plusieurs mètres pour la recherche des meilleurs silex. Ce sont ensuite les métaux qui ont été exploités, puis le charbon et le pétrole.

Antiquité

Les premières constructions en pierre ont été une origine probable aux premières (carrières, et l'agriculture aux marnières). Il fallait creuser le sol pour extraire de la pierre ayant une qualité suffisante pour bâtir et certaines pierres se taillent plus aisément aussitôt extraites, avant qu'elles ne durcissent.

En creusant en profondeur, on atteignait une couche de roche non dégradée par la microfaune et flore du sol, ou les racines d'arbres (une «veine»), puis on creusait horizontalement pour extraire la roche de cette couche (la couche suivant les plis géologiques). Ces puits et couloirs pouvaient ensuite servir à se protéger des agressions.

On trouve la trace dès la très haute antiquité de l'exploitation des mines d'argent du Laurion, à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Athènes. À l'époque classique, les Athéniens déployèrent une énergie et une inventivité spectaculaires pour en tirer le maximum de minerai. Au XXIe siècle, de nombreux vestiges de ces mines (puits, galeries, ateliers de surface) marquent le paysage de la région.

A l'époque romaine de nombreuses et importantes exploitations minières se développent dans certaines régions comme l'Hispanie mais aussi dans les Balkans en Dalmatie et en Mésie et plus tard en Dacie. L'exploitation minière romaine est connue par les textes des auteurs anciens comme Strabon ou Pline l'Ancien, mais aussi par des inscriptions, comme les tables de bronze de Vipasca, réglement d'un district minier localisé près de l'actuelle ville d'Aljustrel au Portugal ou encore comme les inscriptions figurant sur les lingots de métal. Les fouilles archéologiques ont aussi révélé différentes techniques d'extraction et le matériel utilisés par les mineurs. Ceux-ci appartenaient à des catégories de population variées : si sous la république la main d'œuvre servile semble avoir dominée, sous l'empire l'importance des travailleurs salariés locaux semble s'être énormément accrue. Bien des sites miniers romains sont cependant toujours mal connus[2].

Époque médiévale

Le Moyen Âge a vu l'exploitation de mines dans presque l'ensemble des pays d'Europe, que ce soit des mines de fer ou de non-ferreux. Particulièrement abondant à la surface de la planète, le minerai de fer est disponible dans de petits gisements à la surface du sol ou à faible profondeur. Les hommes du Moyen Âge ont en particulier exploité les gîtes de ce type qui n'exigeaient pas d'équipements particulièrement élaborés. La diffusion du procédé indirect de réduction du minerai, apparu au XVe siècle, a énormément transformé les conditions d'extraction. La demande de plus en plus importante, la possibilité de traiter des minerais moins fusibles, ont conduit à rechercher des gisements plus abondants même si leur qualité était moindre.

Dans la majorité des cas, les métaux non-ferreux provenaient de mines ouvertes pour produire de l'argent presque à partir de minerais complexes tels que des sulfures de cuivre et de plomb. Pendant longtemps, le plomb argentifère, plus facile à traiter, a fait l'objet de l'extraction la plus intensive. À l'époque carolingienne, les mines de Melle, en Poitou, fournissent la part principale de l'argent produit dans l'Empire. Au XIe siècle, d'autres centres d'extraction apparaissent dans le Harz, en Forêt-Noire et dans les Vosges.

Le XIIe siècle, temps de croissance des échanges et d'instauration de pouvoirs nouveaux, connaît une intense activité minière en Italie, en Europe centrale et en France.

Au cours du XIIIe siècle, l'Italie continue d'être un producteur important. Cependant, l'Europe centrale, surtout la Bohême, prend la première place.

La crise européenne du milieu du XIVe siècle au milieu du XVe siècle conduit à un bouleversement de l'activité minière qui recule en France et en Italie, mais qui reste forte en Europe centrale.

La seconde moitié du XVe siècle voit un nouvel essor de la production dans laquelle s'impliquent les plus grandes fortunes. C'est le cas de Jacques Cœur ou encore de Jacob Fugger. Dans le même temps se met en place un nouveau dispositif d'exploitation fondé sur le transport par roulage et par l'usage de plus en plus important de l'énergie hydraulique.

Époque contemporaine

L'ONU (UNCTAD[3]) distingue[4] trois types d'exploitation :

- les grandes mines (plus de 40 employés) extraient la presque totalité des ressources prélevées ;

- les petites mines (moins de 40 employés) produisent moins de 50 000 t/an (100 000 à 200 000 t/an pour les matériaux), pour un investissement de moins d'à 1 M€, et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1, 5 M€. Leur durée de vie est le plus souvent de moins de 5 ans. Ces mines se sont fortement développées dans les années 1985 - 2005, surtout dans les pays pauvres et quelquefois, plus ou moins anarchiquement, dans certains pays riches (France/Guyane par exemple, avec l'orpaillage) ;

- les mines artisanales sont ouvertes par des individus (quelquefois anarchiquement et sans déclaration, ou alors illégalement) de manière opportuniste et fréquemment avec des employés qui cherchent là une ressource de survie avec des moyens rudimentaires et respectant les traditions. L'activité est fréquemment saisonnière, complémentaire aux cultures, à la pêche ainsi qu'à la chasse. Elle peut-être une source de revenus particulièrement importants pour les habitants, mais provoque quelquefois des dégâts environnementaux (ruées vers l'or ou le diamant) et sanitaires (empoisonnement de l'environnement et populations par le mercure des orpailleurs).

Sur la planète au début du XXIe siècle, 15 millions d'artisans-mineurs à peu près se livreraient à cette activité. Ce nombre a doublé en dix ans. En Afrique, 4, 5 à 6 millions de personnes creusent des mines durant toute ou une partie de l'année, dont 30 % à 40 % sont des femmes. De cette population dépendent à peu près 40 millions de personnes, soit 1 Africain sur 20[5]. Certains auteurs estiment que ce mouvement va toujours s'augmenter dans les zones riches en ressources et que par exemple au Zimbabwe, le nombre d'artisans-mineurs pourrait tripler de 2000 à 2010[6].

Techniques d'exploitation

L'exploitation des mines pose de nombreux problèmes, et fait par conséquent intervenir de nombreux domaines des sciences. C'est pourquoi dans la majorité des pays se sont créées des écoles spécifiques d'ingénieurs, les écoles des mines.

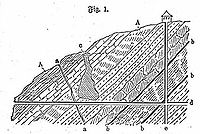

Les mines de charbon sont organisées par étages à partir desquels on exploite les couches. Chaque mineur creuse une couche pour en extraire le charbon qu'on charge ensuite dans des berlines. Ce travail est particulièrement complexe car il faut creuser de manière à ne pas faire effondrer la galerie, en plus de cela, il y règne une chaleur étouffante, car il n'y a presque pas d'air qui circule. L'unique moyen trouvé pour créer une ventilation a été de construire au minimum deux puits. Le premier permet de la montée et la descente des mineurs et la montée du charbon. L'autre sert uniquement à la ventilation.

En remontant une tonne de charbon, on extrait sept tonnes de sous-produits (peut-être susceptible de contenir des toxiques ou de poser problèmes via la poussière ou la turbidité des eaux de ruissellement) qu'on évacue sur les terrils ou des bassins (ex : bacs à schlams des exploitation de charbon).

Prospection

Elle s'appuie sur les données géologiques et historiques, la découvertes de gîtes minéraux bénéficiant aussi des progrès de la Géochimie, des techniques de sondages (sismiques surtout) et de la modélisation. Des SIGs miniers sont ainsi apparus qui aident les prospecteurs en leur donnant un accès combiné au MNT (Modèle numérique de terrain), à l'imagerie satellitale, aux cartes géologiques (métadonnées), aux données concernant le risque sismique, le volcanisme, aux ressources géothermales connues, aux gisements connus, aux données géochronologiques, flux de chaleur, gravimétrie, tomographie 3D, risques naturels, cadastres, données environnementales (trame verte, pollutions, pédologie... ) etc.

Terrassement

Il s'appuie sur la Géophysique et la Résistance des matériaux et sur les ressources locales disponibles, en prenant de plus en plus en compte, en amont les besoins de renaturation et restauration écopaysagère du site en fin de vie, ou alors durant les différentes phases de l'exploitation. Les grands projets font l'objet d'une étude d'impact approfondie, et de mesures compensatoires ou conservatoires.

Puits et galeries

- Les puits (cf. Chevalement)

Il existe différents cas de figure pour atteindre le gisement à exploiter et permettre l'évacuation des produits. Si le gisement est assez horizontal (en plateure) et si la couche de morts-terrains n'est pas trop épaisse, on pourra exploiter à ciel ouvert (voir ci-dessous).

Si le gisement affleure dans une zone accidentée, par exemple des collines surplombant une vallée, on pourra atteindre et exploiter le gisement par des galeries horizontales (les fendues du bassin de la Loire) débouchant à flanc de coteau. C'est , par exemple le cas dans le bassin ferrifère de Lorraine pour les mines d'Hussigny -Godbrange, Charles Ferdinand ou Kræmer.

Par contre, si le gisement n'affleure absolument pas ou n'affleure pas dans de bonnes conditions il faudra creuser (on dit foncer) des puits pour l'atteindre. C'est la solution la plus coûteuse pour l'exploitation et la moins rentable, c'est aussi la majorité des cas. Les deux solutions peuvent aussi se combiner (cas des mines de La Mure ou de la mine de fer de Soumont).

Le cas de la mine de fer de Saint-Rémy-sur-Orne, en Normandie, est intéressant puisqu'une partie du gisement est au-dessus du carreau de la mine. La majorité des produits sont cependant descendus au-dessous du niveau du puits, roulée jusqu'au puits pour être remontée au niveau du carreau pour y être traitée, solution moins coûteuse qu'une sortie à flanc de coteau dans une zone pauvre en routes et moyens d'évacuation.

Le puits dessert les différents étages d'exploitation, chaque niveau se nomme une recette ou accrochage.

- les tailles et les travers-bancs

On peut distinguer les tailles des travers-bancs. Les tailles servent directement à l'exploitation du gisement. Généralement pour exploiter un gisement on creuse une galerie de tête la plus haute et une galerie de base la plus basse. Le gisement est découpé en panneaux entre ces deux galeries et délimités par des tailles transversales les joignant. Ces tailles permettent d'exploiter le massif mais également d'organiser l'aérage, c'est-à-dire la circulation de l'air dans les travaux. La galerie de base permet aussi l'évacuation des produits abattus (le déblocage) vers le roulage qui les emmènera ensuite vers le puits d'extraction. Les galeries peuvent être taillées dans le produit exploité (charbon, minerai) généralement ou au rocher de part et d'autre de la couche. La galerie de roulage détermine le niveau de la recette du puits. La totalité des travaux qui permettent la délimitation d'un panneau se nomment les travaux préparatoires (ou traçage). Ils sont évidemment fondamentaux.

Les travers-bancs sont presque toujours creusés au rocher ; ils permettent la liaison entre l'ou les puits et le gisement exploité (galerie de roulage). En effet généralement les puits sont foncés non dans le gisement mais hors dans le rocher. Un puits creusé dans le charbon par exemple, entraine une perte de l'exploitation dans la mesure où il faudra maintenir autour du puits une zone non exploitée dite stot de sécurite ou investison (de tels stots sont obligatoires sous les zones habitées, les routes, les chemins de fer... ).

Le même raisonnement vaut pour les mines exploitées à flanc de coteau. Dans ce cas les fendues débouchent directement au jour à flanc du coteau. Depuis la catastrophe de Courrières, il y obligation d'avoir au moins deux débouchés au jour (2 puits ou 1 puits et 1 débouché à flanc de coteau par exemple).

Pour relier les différents niveaux d'exploitation entre eux (on parle aussi d'étage) la liaison peut se faire soit par le puits, soit par un bure (ou faux-puits) soit toujours par plan incliné. On nomme bure un puits intérieur ne débouchant pas au jour reliant deux niveaux. Le plan incliné est une galerie ou travers-bancs plus fréquemment incliné et le plus souvent pourvu d'un treuil pour hisser les berlines ou d'un convoyeur à bande.

Le Soutènement

La technique du soutènement a pour objet la totalité des travaux utiles pour maintenir les excavations souterraines.

Le chargement

Le chargement est l'opération qui consiste, juste après l'abattage, à charger manuellement ou mécaniquement le minerai extrait en vue de son évacuation par berlines ou par convoyeurs (voir roulage) vers le puits.

Le chargement peut être manuel (pelletage) ou mécanisé (scraper, pelles à godets, chargeuses à pattes d'homard)

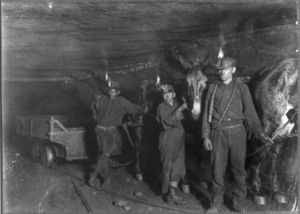

Le roulage

Le roulage est le transport des produits (charbon, minerai mais également le stérile) depuis le front de taille (ou plus précisément depuis le point de chargement du dispositif de déblocage des chantiers) jusqu'à la recette inférieure du puits d'extraction, puis peut-être, depuis la recette supérieure du puits aux ateliers de traitement. Le transport des produits, dans les mines industrialisées, s'effectue dans des bennes (ou berlines) de contenance variée selon les exploitations (de 500 litres à 25.000 litres) traînées à bras dans les exploitations non mécanisées, par un cheval (ou âne ou mulet) puis par locotracteurs, électrique, air comprimé, essence ou diesel ou tout simplement par gravité. Il s'agit généralement de voies étroites inférieures à 1 m de large. Le roulage est un facteur essentiel dans l'exploitation d'une mine, il conditionne en effet, avec le puits, la capacité d'extraction.

L'extraction

Avant de passer à l'exploitation industrielle souterraine, les régions minières connaissaient une exploitation artisanale de veines affleurant le sol. Il s'agissait d'une exploitation à ciel ouvert connue sous le nom de cayat, cayauderie dans les régions incriminées. Il est à remarquer que quoique les anciennes régions minières ont toutes de nombreuses rues du cayat, le sens de l'expression s'est perdu.

Chevalements 19 et 11 à Loos-en-Gohelle

|

Terrils du 11-19 à Loos-en-Gohelle

|

- Les câbles

Câble tressé à plat pour manœuvrer les cages d'ascenseurs

|

- Les appareils d'extraction

- Le transport du personnel

-

- «La cage». À l'intérieur, on met quatre-vingts hommes. Mains sur les épaules du gars d'en-face, il faut tenir l'équilibre lorsqu'elle plonge au fond, secouée comme une rame de métro. Mais ceci ne concerne pas la totalité des puits français. Les dernières technologies (puits Yvon Morandat de Gardanne, en Provence) étaient si évoluées qu'une descente à plus de 1000m de profondeur ne produisait aucun effet sur les hommes. La cage pouvait contenir 132 personnes et aucune vibration ne se faisait sentir.

L'exhaure

- L'évacuation des eaux

- Les pompes

L'aérage

L'aérage ou la ventilation est l'alimentation en air frais d'une mine.

- Atmosphère des mines : importance de la lutte efficace contre l'empoussiérage pour prévenir la silicose,

- Ventilation des mines contre l'accumulation de CO, CO2, méthane, grisou.

- Les ventilateurs pulsent ou extraient de l'air.

- Certaines conceptions des réseaux de puits favorisent la circulation de l'air

- La ventilation est fréquemment un problème critique dans les galeries souterraines artisanales ou illégales.

Les mineurs emportaient jadis un canari en cage, qui quand il s'agitait, ou même mourait, ou encore donnait des signes de suffocation était le signe qu'il fallait remonter.

L'éclairage

L'étude de l'éclairage ne présente qu'un intérêt secondaire dans les mines exemptes de grisou ou de poussières.

- Éclairage à feu nu :

- depuis l'Antiquité, les mineurs se sont éclairés grâce à des chandelles de suif. Les mineurs les utilisaient soit sur des bougeoirs de fer, soit attachées à la tête au moyen d'une courroie de cuir.

- Les romains se servaient aussi de lampes à huile en terre cuite ou en métal, lampes plus éclairantes que les chandelles (lampe Rave).

- Le pouvoir éclairant de l'acétylène a été utilisé dès le XIXe siècle. Cependant comme l'ensemble des lampes à feu nu, son usage fut réservé aux mines métalliques ainsi qu'aux carrières souterraines (lampe Mercier).

- Éclairage de sûreté par lampes portatives.

- La obligation d'un éclairage de sûreté dans les atmosphères inflammables des mines (grisou, poussières) s'est avéré indispensable suite à de nombreux accidents.

- Le plus ancien procédé a été imaginé à Whitehaven, en 1760. C'est un rouet à silex par dégagement de gerbes d'étincelles.

- C'est à Humphry Davy et George Stephenson que nous devons le concept des lampes de sûreté : un tamis métallique à mailles particulièrement serrées empêche la propagation d'une flamme de l'intérieur vers l'extérieur de la lampe.

- Ultérieurement les lampes ont été équipées en premier lieu d'un verre puis d'une cuirasse en tôle. L'essence minérale s'étant substituée à l'huile, on adapta aux lampes un dispositif de rallumage interne.

- Outre la lampe Davy, citons : la lampe Clanny, la lampe Mueseler, la lampe Marsaut et la lampe Wolf. Chacune marquant un stade nouveau dans l'évolution technique de l'appareil. De nombreuses autres lampes s'apparentent à ces premières : la lampe Rode (1894), la lampe Fumat (1903), la lampe Mulkay, la lampe Müller à dispositif de fermeture magnétique, la lampe Cuvelier-Catrice à fermeture hydraulique, la lampe Demeure, la lampe Seippel, la lampe Koch.

- Lampes électriques portatives

-

- Les premières lampes électriques portatives à piles primaires mises en service en 1862 étaient loin de répondre à l'ensemble des exigences de sécurité.

- Les lampes à accumulateur ainsi qu'à électrolyte liquide : modèles d'Edison, de Pitkin, de Swan, de Bréguet, de Pollak, Stella, de Mallet-Parent.

- Les lampes à accumulateur et électrolyte immobilisé présentent l'avantage de résister aux renversements accidentels. La lampe Süssmann, la lampe Max, la lampe Cotté, la lampe Lux

L'abattage

L'opération d'abattage consiste à détacher la roche à extraire du massif ainsi qu'à la diminuer en éléments plus petits pour la manutentionner et la transporter. Cette opération peut être faite de plusieurs manières :

- Abattage à la main,

- Abattage par outils individuels :

- Historiquement l'abattage était fait avec des outils à main, la rivelaine (pic à deux pointes à manche long et plat), le pic léger (pic à veine, pic lourd et pic d'avaleresse) ou encore le pied de biche. Ces outils ont été remplacés par le marteau piqueur, instrument de frappe, à mouvement alternatif et dont l'outil est une aiguille.

- Abattage mécanique :

- Les premières haveuses ont été mises en service en Angleterre au XIX siècle, il s'agissait d'haveuses à disque. Elles ont été remplacées par des haveuses à barre, puis par des haveuses à chaîne dans les années 1930.

- Des rabots ont été mis en service dans les années 1940 en Allemagne. Il s'agissait d'un soc raclant la veine de charbon en prenant appui sur le convoyeur blindé et tiré par un câble ou une chaîne.

- Abattage à l'explosif.

Coups de feu

- Coup de grisou

- Coup de poussière

- Mesures préventives

Accidents divers

- Dégagement instantané de grisou, ou «coup de grisou»

- Coup de poussière génèré par le coup de grisou. Il s'agit de l'accident connu dans les régions minières sous le nom de poussier.

- Incendies

- Coups d'eau

- Éboulements

- D. I. : dégagements instantanés de grisou ou quelquefois d'acide.

Sauvetage

- Appareils respiratoires

- Organisation en vue de sauvetage

Les mines à ciel ouvert

Principes généraux

Une mine à ciel ouvert ou open pit[7] consiste à déplacer de grandes quantités de sol et de sous-sol pour ensuite extraire le minerai. On met en place une mine à ciel ouvert quand le minerai se trouve assez proche de la surface. On creuse la roche par dynamitage et le minerai est ensuite chargé sur d'énormes engins pour traitement.

|

Mine de cuivre à ciel ouvert, Chino Copper Mine, Nouveau-Mexique, États-Unis |

Mine de charbon à ciel ouvert (Wyoming, États-Unis) |

Dégradation de la forêt tropicale due à la mine de charbon de Siderópolis (Brésil) |

Les mines à déplacement du sommet

Les mines à déplacement du sommet, ou mountain-top removal (MTR) en anglais, sont un type spécifique de mine à ciel ouvert, utilisée presque exclusivement dans les montagnes des États-Unis[8]. La végétation est en premier lieu détruite, puis le sol arraché[8]. Les déblais sont simplement poussés dans les fonds de vallée, ce qui sert à niveler une région accidentée, mais provoque aussi une pollution importante[8].

Dans les Appalaches, le colmatage des fonds de vallée fait disparaître 500 montagnes et 200 km de cours d'eau par an, augmentant ainsi le risque d'inondations[8]. Le paysage subsistant est le plus souvent lunaire.

La fin de l'exploitation des mines de charbon

En France

L'État français s'est progressivement désengagé de l'exploitation charbonnière. La rentabilité de l'exploitation de la houille en effet subissait, depuis les années 1960, une baisse constante sous le double effet de la diversification des sources d'énergie et de la concurrence de pays bénéficiant de conditions d'exploitation particulièrement favorables et moins onéreuses. La signature du Pacte charbonnier, en 1994, a ainsi entraîné la fermeture des derniers sites de production français :

- Loire : en 1973, fermeture du puits Couriot, fin de l'activité autour de Saint-Étienne. En 1983, fin de l'exploitation du puits Pigeot à la Ricamarie. Exploitations à ciel ouvert (découvertes) jusqu'en 1993.

- Gard : en 2001, la mine d'Alès (les Houillères de bassin du Centre et du Midi - HBCM) puis reconversion du bassin.

- Moselle : Forbach et Merlebach.

- Isère : La Mure.

- Saône-et-Loire : Blanzy et Montceau-les-Mines.

- Provence : le 1er février 2003, la mine de Gardanne est arrêtée.

- Lorraine : le 23 avril 2004, le siège de Creutzwald (les Houillères du bassin de Lorraine - HBL) cesse son activité. Pour réhabiliter le site, les chevalements des puits 3 et 4 seront rasés, les puits bétonnés, les galeries noyées.

Suite à l'arrêt de l'exploitation, Charbonnages de France, sa mission étant devenue sans objet, voit sa liquidation prononcée le 31 décembre 2007.

Parallèlement, une demande de concession a été présentée aux pouvoirs publics, par des investisseurs privés, dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau site dans la Nièvre, l'exploitation du charbon pouvant redevenir rentable vu le renchérisement du prix des hydrocarbures.

En Belgique

En Belgique, la décision de fermeture des mines de charbon fut prise en deux étapes, la première dans les années 1960, qui conduisit à l'arrêt des mines hennuyères tandis qu'en 1986, le ministre des Finances Mark Eyskens (CVP) déclarait que la fermeture des cinq derniers charbonnages du Limbourg (Kempense Steenkolenmijnen - KS) ferait économiser énormément d'argent.

- Province de Hainaut : Boussu le 30 septembre 1961. Fontaine-l'Évêque, le 15 mars 1964. Le Roton, Farciennes, le 30 septembre 1984.

- Province de Liège : Le Charbonnage d'Argenteau-Trembleur le 31 mars 1980.

- Province du Limbourg :

Désaffection

Les mines dont l'exploitation est interrompue affectent l'environnement : elles modifient le paysage (carrières, terrils, friches industrielles... ) et la structure du sol (affaissements de terrain, ravinement... ). Elles posent aussi de nombreux problèmes de pollution résiduelle (contamination de l'eau) [9], [10]

Dans la littérature

- Littérature en langue française :

- Émile Zola : Germinal, 1884-1885.

- Jules Verne : Les Indes noires, 1877.

- Pierre Hubermont : Treize hommes dans la mine, 1930.

- Constant Malva (mineur et écrivain prolétarien) : Un de la mine, 1942; Mon homme de coupe, 1943; Un mineur vous parle, 1948; Le Jambot 1952.

- Aurélie Filippetti : Les Derniers Jours de la classe ouvrière, Paris, Stock, 2003.

- Pat Rieux-Boyer : Poème : Fils de mineurs, Toulouse, Visible sur site : www. msprods. org, 2004.

- Marie-Paul Armand : La Poussière des corons , 1985.

- Sylvette Durbiano : Les Pigeonniers, Paris, Editions de l'Amandier, 2006.

- Littérature en d'autres langues :

- Richard Llewellyn : Qu'elle était verte ma vallée, Editions Jeheber, 1947.

- A. J. Cronin : Sous le regard des étoiles, 1935; La Citadelle, 1937.

- Tawni O'Dell : Le Temps de la colère, Paris, Editions Belfond, 2001.

- Tawni O'Dell : Retour à Coal Run, Paris, Editions Belfond, 2004. Sur cet ouvrage, un article dans la revue de sciences sociales «EspacesTemps. net» : Pierre Schill, Coal Run, cité minière de Pennsylvanie, fragment d'Amérique. [1]

- George Orwell : Le quai de Wigan, Ivrea, 1995.

Sources

- Gauvard, Claude (dir. ), De Libera, Alain, Zink, Michel, Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, Quadrige/PUF, 2002, p. 923.

- Louis Simonin, Jean-Claude Beaune ; La vie souterraine : les mines et les mineurs ; 1982 - Technology & Engineering - 306 pages

- Pour un aperçu des recherches sur les mines romaines : J. Andreau, «», Revue numismatique, 1989, 6, XXXI, p. 86-112 et J. Andreau, «», Revue numismatique, 1990, 6, XXXII, p. 85-108.

- L. R. Blinker (1997). "Environnemental management of small-scale and artisanal mining sites in developing countries – Latin América and the Caribéean region". – UNEP IE/UNIDO Consultancy report

- Source : BRGM

- E. Jaques, B. Zida (2004). La filière artisanale de l'or au Burkina Faso :bilan, perspectives d'évolution et recherche de cibles pour le développement de petites mines ; Séminaire de Ouagadougou (Burkina Faso), 6 et 7 novembre 2003, CIFEG, Publication occasionnelle, n° 2004/39 ; p. 41-59. –

- T. Hentschel, F. Hruschka, M. Priester (2002) ; Global report on Artisanal and Small-scale Mining ; MMSD, n° 70 ; p. 67.

- Usage courant du mot en Anglais au Québec

- Gilles van Kote, «La montagne décapitée», Le Monde, 8 septembre 2009, p 18

- http ://pollutionmetallique. zeblog. com/

- http ://www. atl. ec. gc. ca/epb/progs/mining_f. html

Annexes

Liens externes

- Histoire des lampes de mine et des lampes de sureté

- Musée de la Mine de Gréasque

- HiMAT, une Domaine de Recherche Speciale (SFB) interdisciplinaire sur les activités minières dans les Alpes

- Pour visiter la galerie photo de la mine du Bois du Cazier à Marcinelle

- No a la Mina Communautés de voisins autoconvoqués argentins contre la mine

- Très nombreuses photographies de mines souterraines

- wikiMetallogenica : description des types de gîtes minéraux

- Clairance Avocats : Cabinet d'avocats spécialisé en matière d'exploitation minière sur le territoire français

Recherche sur Google Images : |

|

"Mine à ciel ouvert, Australie" L'image ci-contre est extraite du site photos.mongabay.com Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (500 × 375 - 63 ko - jpg)Refaire la recherche sur Google Images |

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 04/11/2010.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité